1.閑静な住宅街に佇む個人美術館

草間彌生美術館は、2017年の秋に、東京・新宿区弁天町に開館しました。伝説的であり、同時に前衛的である芸術家・草間彌生にとって、初めて彼女の作品が常設展示される場所となりました。世界的に有名な美術館において、数々の展覧会の開催を経て、この美術館は開館されることとなりました。草間彌生は、草間作品の特徴でもある“ネット"や“ドット"、そして“かぼちゃ"などの作品は、現代アートのファンのみならずインスタグラマーをも虜にしてきました。イギリスの美術専門誌『The Art Newspaper』が実施した、美術館来場者に対するにアンケートにより「2014年最も人気のあるアーティスト」に選ばれました。また、2016年には、日本において最もランクの高い文化勲章も受章しました。

草間彌生美術館は、白壁のモダンな建物なのですが、ごく平凡な住宅街の中に突如出現した現代アート作品にも見えます。限られた土地を最大限に利用するために、建物は角丸のキューブを積み重ねるように建てられています。建物の中に設けられたギャラリーは、どれもがミニマルな空間であり、白壁、高い天井、床から天井まであるガラス窓などが特徴となっています。

早稲田大学と高級住宅街の神楽坂の間に位置しており、ほとんどの人からすると訪れる機会がまずないような場所にこの美術館はあります。近辺にはこれといった目印となるようなものはなく、来館前後のちょっとしたお茶に使えそうなカフェや飲食店もほとんどありません。チケットは、日時指定の予約・定員制であるため(当日券の販売はありません)、観光客がぶらぶらしながら偶然に辿り着くこともまずなく、閑静な安息の地に建てられました。

2019年2月28日まで、開催されている最新の展覧会である『未来へのわが展望をみてほしい―植物とわたし』は、草間彌生の自画像の作品と植物の関係性を探ることがテーマとなっています。16歳の頃に描いた植物のスケッチから、初期の前衛的な美術作品、近年の絵画作品まで長い年月の間に創作された作品が展示されています。5つのフロアに渡って展示される合計35の作品を通して、草間の芸術家としての進化の歴史を鑑賞できるだけでなく、彼女の中心的なテーマを、感覚的に体験することができます。

2.不思議な体験の始まり

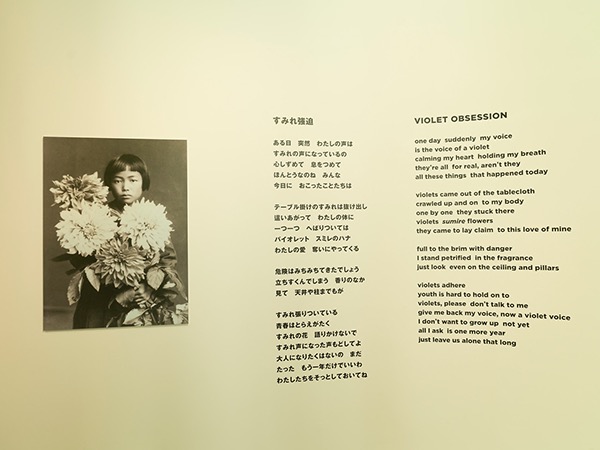

来館者は1階で受付を済ませ、ロッカーに持ち物をしまい、後方にある階段で2階のギャラリーまで上がります。そこには、少女時代を回想した詩作『すみれ強迫』が壁に掲示されています。この作品は次のように始まります。

ある日 突然 わたしの声は

すみれの声になっているの

草間は種苗業を営む旧家に生まれ、幼少期から植物に囲まれて育ったそうです。そういう経験からか、植物というものは、ずっと草間のアイデンティティの一部であり、作品の題材としてだけでなく、幼い頃から経験していた幻覚によって恐怖を与える不穏な存在でもありました。

この空間は、少し暗くなっており、初期の日本画の作品、70年代のコラージュ作品、そしてその後の映像作品などが展示されています。美しさと当時に恐ろしさを感じさせる作品に仕上がっています。ある作品は、ガーベラが首に掛けられており、また別の作品は、だんだん迫ってくるようにも見える“ひまわり"に囲まれています。これらの作品を一見すると、草間が自らの強迫観念に翻弄されているようにも見えますが、その猛撃に対して、動揺するのではなく、草間はそれをじっと見つめ返し、自らを苦しめる幻覚に立ち向かっているようにも見えます。

2階のギャラリーを後にして階段に向かうところで、来館者は改めて詩作『すみれ強迫』に目を向けたくなることでしょう。この作品は、次のようにしめくくられています。

大人になりたくないの まだ

たった もう一年だけでいいわ

わたしをそっとしておいてね

「子供でいたい」という願望は、欧米人からするとなかなか共感できず、理解しがたいところがあります。欧米人にとって、幼少期における支配的な感情は、「早く大人になりたい」という気持ちなのです。なぜかと言えば、大人になることで、自分と世の中の関係性が変わるからです。子供というものは、受動的にしか世の中を経験することができませんが、大人になることで人間は世の中に働きかけることができるようになるからです。西洋文化においては、子供でいるということは、“世間知らず" “無力" “自己中心的であること"を意味し、「子供っぽい」や「幼稚」であることは「邪悪」なことでさえあると考えられています。子供の無邪気さは、少なくとも欧米社会においては、大人になる上で脱却しなくてはならないもの、捨てなくてはならないものなのです。

19世紀まで西洋では、「子供」という概念はありませんでした。「子供」は力仕事のできない、力の弱い「体の小さな大人」として認識されており、労働力として価値が低い「邪悪」な存在として見なされていました。しかし、稲作や畑を中心とした手間がかかるけれども、体力はあまり必要としない耕作農業社会においては、子供は重要な労働力として利用され、家計を助ける役割を担っており、その結果、子供を大切にする文化が育まれました。(これは、米作を中心とするモンスーン・アジア全域に共通する傾向です。)

こうして、日本人は幼稚性という不完全さの中にも、美しさを見出したのです。これは現在においても、年齢に限らずアニメを好むことや、大人になってもキャラクター・グッズを切望することにも見て取れます。電車を乗ると、漫画雑誌をめくっている(あるいは最近ではスワイプしている)30歳代のサラリーマンを良く見かけます。アメリカで育った僕としては、日本社会のこの側面は、以前は、異様で理解し難く思っていました。しかし、草間のカラフルな作品は、(本人のペルソナももちろんそうですけど)どこか懐かしくて幼稚であるものの、同時に間違いなく魅力的で堂々としています。草間の作品に触れることで、これまでの認識を改めてみることにしました。彼女の作品には、大胆でひるまない勇気がそこにあり、幼稚なものに普遍的な美があることを主張しているように感じられます。

3.反復によって我を忘れること

3階には、四角いキャンヴァスにアクリル系の塗料で、抽象と具象をカラフルに描いた『わが永遠の魂』というシリーズから、15の作品が展示されています。これらの作品は、草間本人が長年に渡って展開してきた、いろいろな様式や要素の集大成と言ってよいでしょう。明るい空間の中で、強烈な印象を与えるこうした絵画を見入っていると、ある種の幻覚体験を引き起こします。まるで、顕微鏡を通して、草間の心の奥を覗くかのような体験なのです。ある絵画作品では、幾度も増殖される人間の横顔の形が音符のように描かれ、同じビートに乗せられた同じ音が永遠にループしているかのように感じました。

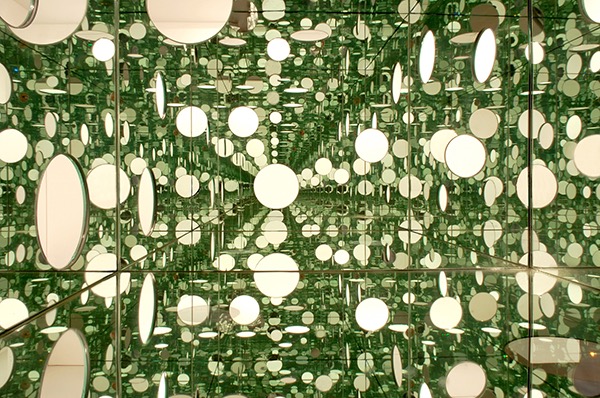

この没入感は、ギャラリーの中央に設けられた小型のミラー・ルーム『去ってゆく冬』によって、更に増幅されます。ミラー・ルームは、空間を実際以上に広く感じさせることで、鑑賞者を強く引き寄せる作用があります。そのミラー・ルームの横に空いている、いくつかの丸い穴を覗き込むと、鑑賞者がそこに映り込むと、自身の姿が無限に増殖されます。この空間を体感した時に、僕が真っ先に思い出したのは、ナイトクラブのダンス・フロアの中心に吊るされるミラー・ボールのことでした。ミラー・ボールは、その周辺にあるもの全てのものに、絶え間なく新たな光を当て続け、空間自体を再構成する効果があります。草間の作品には、“クラブ・カルチャ"や“アンダーグラウンド・カルチャ"と同様の“臭い"を感じてしまいます。

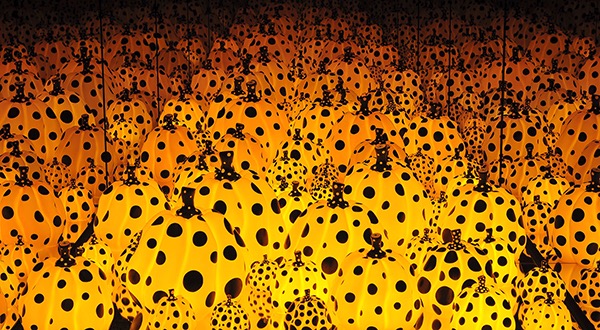

無限に増殖される体験と言えば、この美術館のために制作され、4階に展示されている『無限の彼方へかぼちゃは愛を叫んでゆく』という作品があります。この作品を通して鑑賞者は、更に壮大なスケールの“無限ループの世界"を体験することができます。没入型のこの作品は、水玉のかぼちゃが暗闇の中で繰り返し瞬き、無限のかぼちゃ畑がそこにあるかのような感覚にさせられます。BGMこそかかっていないものの、輝くかぼちゃを前で、うっとりしているとふと、この異空間は、ナイトクラブにあっても何の違和感がないことに気づかされました。暗いダンス・フロアと同じように、この暗い空間は、感覚を研ぎ澄ませ、意識を今この瞬間にだけ向けさせます。草間は、鑑賞者の目の前に広がる無限の可能性を悟らせるのです。

無限という概念、そしてある単一のモチーフの反復を、草間は“自己消滅"という芸術哲学として捉えています。これは草間にとって一種の芸術療法であり、自分が体験する強迫観念や幻覚を克服するための手段でもあります。僕自身は草間が抱えているような病には、苦しめられてはいませんが、反復によって得る癒しや快感に共感することはできます。僕の場合、“四つ打ち"と呼ばれるダンス・ミュージックを聴くことで似たような感覚になります。この体験は、自分にとってある種の音楽療法になっています。

ダンス・ミュージックは、そもそも、ポップ・ミュージックなど“普通の音楽"においては肝とされるメロディが、あまり重視されず、ある音楽的なモチーフの反復や同じビートが果てしなく繰り返されることが特徴と言えます。このジャンルの音楽を聴くことで、幻覚状態が想起させられ、一種の催眠術にかかっているような感覚になります。更にナイトクラブのような大音量の環境では、音に没頭することで、我を忘れてしまう瞬間が訪れます。自意識も現実感もなくなり、陳腐な表現かもしれませんが、“宇宙と一体になる"ことができるのです。人生の“ハードな側面"に絶望を感じた時にも、この音楽療法は僕を救い、僕の“自己消滅"を実現させる手段となってきました。

4階のミラー・ルーム『無限の彼方へかぼちゃは愛を叫んでゆく』について書かれた同名の詩作で、草間は次のように書いています。

かぼちゃから生まれ出た威厳と、永久に尽きることなき人間たちへの愛の姿を私はこの鏡の部屋に閉じ込めました。

ポップ・アートの巨匠アンディ・ウォーホルにとって、“キャンベルのスープ缶詰"がそうであったように、草間にとって“かぼちゃ"というある意味幼稚なモチーフは、とても魅力的であり、同時に滑稽であったのでしょう。このモチーフを通して、草間は強迫観念という自身の病を源として、人をインスパイアするアートを生み出しているのです。ダンス・ミュージックは、陳腐な短い歌詞や、あまりにも無機質な曲調であることが批判されることがありますが、僕に言わせると、草間とダンス・ミュージックの精神に共通した魅力は、草間が語るような“愛情表現"であり、将来に対する“尽きることのない希望"なのではないでしょうか。

4.雲の切れ間

5階に上がり、関連書籍が並ぶちょっとした図書室の先にあるドアを開けると、今回の展覧会の最後の作品、ピンクと金色のタイルが全面に貼り付けられた立体作品の『Starry Pumpkin』が配置されています。その空間の奥には、ベンチと窓があって周辺の街並みを見渡せるようになっています。内省的な芸術家である草間にとって、この空間において最も興味深いものは、窓の外側ではなく、内側のみにあるのです。

時間があれば、窓に背を向けてベンチに腰をかけ、まるで星空から落ちてきたかのように見える立体作品を眺めることをオススメします。空が背景になり、白い壁と四角いタイルの床に囲まれた空間には、枯山水のような平静さが存在します。この空間では、これまでの感情的な体験を経た、ある種の興奮状態を静めてくれる作用があります。鑑賞者は地上5階でありながら、“天空の城"にいるかのような気分となり、街の喧騒が(俗事と合わせて)意識から剥がれ落ちていくような感覚を覚えることでしょう。地上50階、あるいは100階であったとしてもおかしくない印象を与える空間なのです。

2階のギャラリーの作品によってワクワクとした不思議な体験が始まり、3階・4階では草間の想像が作り出すダンス・フロアで反復するモチーフに夢中になり、5階では、暗いクラブから早朝の薄明かりへと抜け出し、幻覚体験からようやく目を覚まして、束の間の慰めを得たような気分になります。展覧会の最後にこのような時間を過ごすことで、強迫観念や幻覚に悩み苦しめられながらも、限界のない作品創造を行なった草間彌生の世界を疑似体験することができます。そして、その後に“悟り"を開いたような貴重な経験をすることができるのです。

現在、草間彌生は、日本を代表する世界的な現代芸術家の一人です。最新の展覧会である『未来へのわが展望をみてほしい―植物とわたし』は、その理由を明示しています。創造するという衝動に駆られ、草間は勇敢に強迫観念や幻覚と立ち向かい、それを受け入れた上で、唯一無二の表現を行なっています。彼女の芸術作品は、閉塞感が漂うこの暗い時代の中で、我々を導いてくれる光なのかもしれません。

●展覧会概要

『未来へのわが展望をみてほしい―植物とわたし』

会期:2018年10月4日(木)~2019年2月28日(木)

●美術館情報

草間彌生美術館

開館日:木・金・土・日曜日および国民の祝日

開館時間:11:00~17:30

休館日:月・火・水曜日

●チケットについて

一般:1,000円(税込) 小中高生:600円(税込)

日時指定の予約・定員制(各回90分)

毎月1日10:00(日本時間)に美術館ウェブサイトにて翌々月分のチケット発売開始

www.yayoikusamamuseum.jp/

※当日券はございません ※チケットは美術館ウェブサイトのみで販売しています

●注意点

※天候等により安全が確保できない場合は、5階は閉鎖されます。

※大きな手荷物は1階受付裏のロッカーにお預けできます。

※写真・ビデオ撮影は基本的にできませんが、一部撮影可能な場所には表記があります。ただし、フラッシュ等や三脚、自撮り棒等はご使用できません。

※その他の注意事項もございますので、オフィシャル・サイトをご確認ください。