1.#RoyalFamilyについて

NHK Eテレ『世界へ発信!SNS英語術』の2019年10月25日放送分のテーマは、#RoyalFamilyでした。10月22日(火曜日)に天皇陛下が御即位を内外に宣明される「即位礼正殿の儀」が行われ、世界各国の王室の方や代表の方々が多数参列されました。番組では各国の王室のメンバーが来日に際してSNSに寄せた投稿を紹介しました。

Last night, The Prince of Wales attended the Court Banquet at the Imperial Palace in Tokyo.

— Clarence House (@ClarenceHouse) October 23, 2019

The banquet marked Emperor Naruhito’s first official engagement following the enthronement. HRH met the Emperor and Empress on arrival.#RoyalVisitJapan https://t.co/xDkL9QNF87

また、現在世界各国の王室がどのようにSNSを活用しているかにも着目しました。まずは、中東のアラブ首長国連邦のドゥバイのハムダン皇太子のSNS投稿を紹介しました。ハムダン皇太子は乗馬、鷹狩り、スポーツ、カメラや映像製作など数々の趣味を楽しんでおり、冒険的な写真を頻繁にインスタグラムに投稿しています。2019年10月現在、860万人のフォロワーがいます。

番組の後半では世界のプリンセスたちの華やかなファッションにも注目しました。ファッション誌の表紙を飾るモナコ公妃のシャルレーヌや、自身でアパレル・ブランドを手がけるタイのシリワンナワリー・ナリラタナ王女なども取り上げました。ファッション・アイコンとなっているプリンセスの中には、ギリシャのマリア=オリンピア妃のようにファッション・モデルとしても活躍し、ファッション・スナップや仕事の舞台裏のスナップをSNSに頻繁に投稿する方もいます。

非日常的な日常を投稿するSNSのインフルエンサーが多い中で、スウェーデンのヴェルムランド公爵カール・フィリップ王子と夫人のソフィア妃は、公務の写真と、家庭的な日常の写真をバランスよく投稿している方もいます。

もやはSNSの存在を無視できない現代社会において、世界中の王室が、どのようにSNSを有効活用して、国民との間に親近感を育んでいるかについて紹介しました。

2.アメリカは王室に劣等感を抱いている

親近感ということで言えば、番組の出演者の中で今回のテーマに一番親しみを感じられなかったのはアメリカで生まれ育った僕でしょう。それは(白人にとっては)250年弱の歴史しかないアメリカ合州国には王室が存在しないということだけではなく、アメリカ人というものが王室というものに対して強いコンプレックスを抱いているからなのかもしれません。

アメリカ合州国という国は、そもそも英国王室による支配から逃れるために18世紀後半に独立戦争を行い、建国されたとても新しい“国家”なのです。独立宣言は「基本的人権と革命権に関する前文」が有名ですが、続く本文は英国のジョージ3世に対する苦情27ヶ条からなっています。その本文の前文は次の通りです:

The history of the present King of Great Britain is a history of repeated injuries and usurpations, all having in direct object the establishment of an absolute tyranny over these states.

現在の英国王の治世の歴史は、度重なる不正と権利侵害の歴史であり、そのすべてがこれらの諸邦に対する絶対専制(せんせい)の確立を直接の目的としている。

このように英国の王室に対する反発は、アメリカ合州国の建国時から国民としてのアイデンティティの中心にあり続けてきました。

しかし、そんなアメリカのアイデンティティは、これまで波乱万丈の道を歩んできました。とりわけ20世紀後半にはアメリカという国とアメリカ政府に対する国民の信頼が大きく失われることとなります。

そのきっかけは60年代に、多くのアメリカ人の若者の希望であったケネディ大統領が暗殺されたことでしょう。

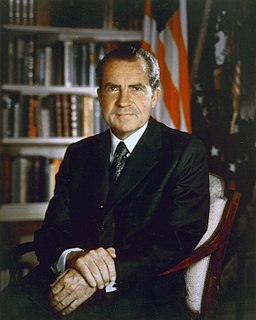

70年代には、「ウォーターゲート事件」が全米を震撼させました。

80年代には、レーガン政権が「イラン・コントラ事件」を引き起こし、アメリカの国際的な威信を深く傷つけました。

90年代には、クリントン大統領が不倫スキャンダルを起こした挙句に弾劾訴追されることとなりました。

2000年代には、ブッシュ大統領がイラクのフセイン政権が大量破壊兵器(WMD)を保有していることを口実に、イラク戦争に突き進みました。これは後にWMDに関する情報を提供したイラク人科学者が、イラク攻撃を正当化し、当時のフセイン政権を失脚させるためのうそであったと認めます。

そして現在、トランプ大統領の発言や行為がアメリカ国民を真っ2つに分断しています。アメリカ政府のみならず、アメリカという国家の存在そのものに対して、国民が不信感を抱くような出来事がやまないのです。

一方で、英国には王室という長い安定の象徴が存在します。現在は、ブレグジットという大きな政治問題があるものの、英国と英国文化の象徴として王室が存在することで最低限の安心感は担保されています。英国国民も様々な社会問題について意見が割れることがあっても、王室に関しては一丸となって祝福することができます。(どこの国にも何に対しても、反対する国民は存在しますが。)さすがに波乱万丈な物語を好むアメリカ人でさえ、一寸先が闇という不安定な現代において、その安定の絶対的な象徴に魅力を感じる人は少なくないでしょう。

2018年にアメリカ人であるメーガン・マークルがハリー王子と結婚したこともこうした動きに拍車をかけました。アメリカ人が英国王室の一員となったことを悪く言うイギリス人は少なくないでしょう。その上、サセックス公爵夫人メーガン妃の母親が黒人であることもこうした人々がメーガン妃を相応しくないと思う理由です。しかし、このことでこれまでは英国王室どころが英国そのものに関心が特に薄かったアフリカ系アメリカ人が、英国王室に興味を持つようになったのです。

もちろん、ゴシップ好きで知られるアメリカ人は、英国王室に関連したスキャンダラスな話題にも興味津々です。スーパーのレジ前にはメーガン妃やケンブリッジ公爵夫人キャサリン妃を題材にした下衆(げす)な見出しを打ったタブロイド紙やゴシップ誌がたくさん並んでいます。

とはいえ、かつてないほど、アメリカ人は英国王室に注目しているのです。

3.アメリカ社会はニセモノの“キング"と“クイーン"だらけ

面白いことに、アメリカの社会とポップ・カルチャーを見渡すと、“王族"だらけであることが分かります。

例えば、アメリカで最も有名なキングと言えば、日本にも多くの店舗を展開するハンバーガー・チェーン「バーガー・キング」でしょう。バーガー・キングのスローガンは昔から“have it your way"(お好きなように)ですが、もしかつてのジョージ3世もアメリカの13の植民地に対して「お好きなように」と言っていたとしたら、アメリカが英国から独立することはなかったのかもしれません。

音楽業界を見ても多くの“王族"がいます。ロックンロールの先駆者であり、世界市場最も売れたソロ・アーティストとされるエルヴィス・プレスリーの愛称は「キング・オヴ・ロックンロール」、略して「ザ・キング」です。マイケル・ジャクソンは「キング・オヴ・ポップ」として知られ、そのステージ衣装として愛用したミリタリー・ジャケットなどはナポレオンをはじめとした、ヨーロッパの王族を彷彿させるデザインになっています。

他にも、女性ラッパーの第一人者として知られるクィーン・ラティファはアルバム『All Hail the Queen』でデビューし、女性の権利を主張したパワフルな歌詞が話題となりました。世界的歌姫であるビヨンセの愛称は“Queen Bey"(クイーン・ビー)です。

また、今ではすっかり俳優のイメージが定着したウィル・スミスですが、実は「フレッシュ・プリンス」と言う名義でラッパーとしてデビューをしました。ヒップ・ホップにおいてこういった王族像が根強くあるのは、英国王室ではなく、アフリカの国々の王族から由来するもので、奴隷としてアメリカに連れられた以前の、祖先の伝統文化と威信を取り戻す意味合いがあると考えられます。(このことについてはとても深いテーマですので、別の機会により細かく取り上げたいと思います。)

アメリカという国のアイデンティティとは裏腹に、アメリカ人は幼少期から王族への憧れを植え付けられます。その一番の理由はディズニー映画の影響です。『白雪姫』『シンデレラ』『リトル・マーメイド』『美女と野獣』など、ディズニー映画の多くは、ヨーロッパ的なおとぎ話を原作としており、不幸な美女が王子様の出現によって救われるというストーリーです。ディズニー映画のヒロインを総称して「ディズニー・プリンセス」という言葉があるくらいです。アメリカ人が大好きなミスコンでは、優勝者はティアラを被る儀式が必ずありますが、それは「プリンセスになりたい」という願望の現れ以外の何物でもないのです。

番組でもかつて取り上げた、高校生にとっての一大イヴェントであるフォーマルなダンス・パーティ、「プロム」もヨーロッパ的な王族の行う“舞踏会"への憧れの表出のようなものです。この象徴的な行事においては、毎年その学校でNo. 1の人気者とされる「プロム・キング」と「プロム・クイーン」が投票によって選ばれます。大人になってもいつまでたっても「俺は高校時代、プロム・キングに選ばれたんだよね」と言いふらす男が山ほどいます。一部のアメリカ人の間では、今でも華々しい名誉だとされています。

4.アメリカ人から見た皇室という存在

ここまで見てきたように、アメリカ人は王室というものにはある種の憧れと逆説的な親しみを抱いています。しかし、アメリカ人にとって日本の皇室というものに対してはより曖昧で近寄りがたいイメージしかありません。

第二次世界大戦後、昭和天皇の戦争責任に対する様々な議論が行われました。アメリカの当時の世論調査では、『天皇を裁くべきである』という意見が多数を占めていたそうです。しかし、マッカーサー元帥は昭和天皇と会見した際、天皇陛下が全責任を負おうとする態度に対して、感動を覚えたということを回顧録に記しています:

This courageous assumption of a responsibility implicit with death, a responsibility clearly belied by facts of which I was fully aware, moved me to the very marrow of my bones. He was an emperor by inherent birth, but in that instant I knew I faced the First Gentleman of Japan in his own right.

— Reminiscences by Douglas MacArthur

「死をともなう責任、それも私の知る限り、明らかに天皇に帰すべきでない責任を、進んで引き受けようとする態度に私は激しい感動をおぼえた。私は、すぐ前にいる天皇が、一人の人間としても日本で最高の紳士であると思った。」

—『マッカーサー大戦回顧録』

その後、マッカーサー元帥は昭和天皇を東京裁判で起訴しないよう働きかけたと言われています。戦後、多くの財閥と共に旧皇族が解体されました。このことが、今日の天皇制の継続にとってとてつもない影響を与えています。マッカーサー元帥は、皇室という存在に畏怖を感じ、日本を統治する上で天皇陛下を国民の精神的そして宗教的支柱として利用できると考えたと同時に、長期的には、皇室というものをなくそうと考えたのではないでしょうか。

しかし、マッカーサー元帥が感じた感動と畏怖がアメリカ国民に伝わったかというと、それこそ“lost in translation"(翻訳の中で失われたニュアンス)となっています。そのことを象徴するのが、アメリカ大統領が天皇陛下に「お辞儀をするか」「しないか」という問題です。

1989年、当時のジョージ・ブッシュ大統領が昭和天皇崩御の「大喪の礼」に参列した際に、お辞儀をしたことが大きな話題となりました。一方でクリントン元大統領が、1994年に、ホワイトハウスで天皇陛下(現在の上皇陛下)を歓迎した際に会釈したことに対して批判が起こりました。米国務省の儀典長は、それはあくまで「お辞儀」ではなく「会釈」であったことをアメリカのメディアに対して強調する事態となりました。

2009年には、オバマ前大統領が来日した際、天皇陛下に深くお辞儀をしたことに対してアメリカ国内では、「日本に頭を下げた」と厳しくバッシングされました。その一方で、握手とお辞儀を同時にしたことに対する疑問の声も上がりました。背筋をピンと伸ばしながらする「握手」とは西洋的な挨拶であるのに対して、45度の「お辞儀」は日本の挨拶と敬意を表す形です。そのふたつの行為を混用させることは、例え誠心誠意であったとしても、マナーを理解していないことを意味します。

そしてトランプ大統領は2017年11月に来日し、天皇陛下ご夫妻に会った際、敬意のお辞儀をしませんでした。 (因みにトランプ大統領はエリザベス女王に対しても同じように振る舞いました。)

日本社会においてはお辞儀は敬意を表す行為ですが、アメリカ社会からすると従属を意味する行為なのです。第二次世界大戦で勝利したはずのアメリカが日本に「頭を下げる」ことは耐えられない屈辱であると感じるアメリカ国民は少なくないのです。しかし、アメリカの元首である大統領閣下(“His Excellency the President of the United States of America")が日本の天皇陛下(“His Majesty the Emperor of Japan")を前に畏怖を感じざるを得ないのも事実でしょう。

(閣下と陛下の違いについて。「陛下」の「陛」とは宮殿(きゅうでん)の階段のことで、「天皇」「皇后(天皇の妻)」「皇太后(先代天皇の妻)の敬称として使われます。「閣下」は外国の君主以外の大統領や閣僚、大使、領事などに対する敬称として用いられます。因みに、「殿下」は「皇太子」「皇太子妃」「皇女」「皇孫」などに用いられます。)

今回、天皇陛下の即位礼正殿の儀のために、世界各国の王族が招かれました。アメリカからは、チャオ運輸長官が参列したことは、特筆すべきことです。来年秋に大統領選挙を控えるトランプ大統領からすると、世界の王族が集まる場において、序列の観点からは格下として扱われるのが嫌だったのではないでしょうか。そんなことは、トランプ支持者を始めとするアメリカ国民が「絵的に」受け入れることができないことなのです。

こういった政治的・文化的・歴史的背景もあって、アメリカ人はなかなか日本の皇室には親近感がわかないのです。僕にいわせれば、ポップ・カルチャーの“キング"や“クイーン"に憧れるアメリカ人にとって、最も馴染みがある“emperor"といえば、SF大作『スター・ウォーズ』の「銀河帝国」の初代皇帝(こうてい)であり、悪の黒幕である「ダース・シディアス」なのです。